关于“身边的标准”——“麦斯达夫杯”征文活动

在2018年“世界标准日”来临之际,麦斯达夫携手青岛大学标准化学院开展了“身边的标准”——“麦斯达夫杯”征文活动。

活动受到了青岛大学标准化学院领导的高度重视,麦斯达夫更是倾力相助配合活动的开展,同学们热情高涨,优质稿件源源不断。

近日,活动主办方青岛大学标准化学院(官微:青大标准)在征求麦斯达夫意见的基础上,反馈了此次活动的进展情况及获奖情况。我们在此选登部分获奖作品。

一瓶水引发的“标准化”战争

--回顾农夫山泉标准门事件

作者:青岛大学 王超凡

前几天小编跟朋友聊天时,他跟小编提到了一个“农夫山泉标准门”的事情,小编当时对这件事感到很陌生。后来回去查了查当时的资料,并咨询了学院的老师和专家,遂将这件事大致整理了一下,现在虽然距离“标准门”已经过去快五年了,但它带给我们的问题至今仍要深思。

一、什么是农夫山泉“标准化门”?

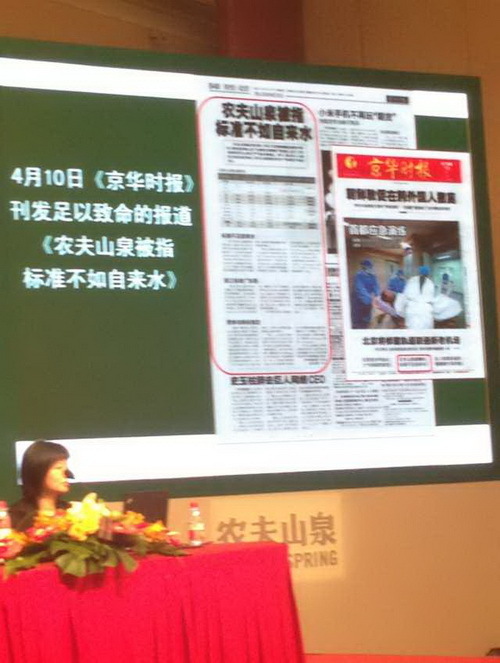

农夫山泉“标准门”,是指2013年4月《京华时报》在短短的27天里创造了“一家媒体批评一个企业”的记录,持续28天并以连续67个板块、76篇报道,称农夫山泉“标准不如自来水”,引发了全国市民对饮用水的担忧,这件事同时也暴露出国家标准的制定与执行过程中存在着非常严重的繁琐与混乱的问题。

二、农夫山泉“标准门”始末:

2013年3月8日,湖北一名消费者在网上投诉投诉称多瓶未开封农夫山泉380ml引用天然水中出现黑色不明物 ,

3月15日,农夫山泉回应称该水符合国家各项标准;细小沉淀物为运输储存过程中天然矿物元素析出。但其对这一事件的回应遭到媒体质疑,有媒体后续报道称农夫山泉说谎,并质疑仅195字的回应攻敷衍了事如何让公众放心。这也成为农夫山泉“标准门”事件的开始。

4月12日,《京华时报》撰文称饮用水协会确认农夫山泉标准不及自来水。任何瓶装水企业都必须以国家强制性标准《生活饮用水标准》为底线,若不能执行则有违反国家食品安全法之嫌。

4月12日当天,农夫山泉微博发布关于质量与标准的声明——复《京华时报》报道,称指责农夫山泉标准不如自来水、浙江标准低于广东标准或者国家标准,是不严谨不科学的。

4月13日,《京华时报》再次撰文称农夫山泉质的声明混淆视听,自认自来水标准为底线,回避了其所执行的浙江标准中,重金属指标未达到自来水标准的问题。

4月14日,农夫山泉再发声明称《京华时报》无知。2011-2013年间浙江省质监局对农夫山泉天然水监督抽查共13批次,全部合格。《京华时报》拿整套标准中的几个指标做判定属强词夺理。

4月15日,《京华时报》发文称浙江部分指标是为农夫山泉特设。在农夫山泉发布声明自辩后,浙江质监局紧接着称“地方标准并不宽松”,中国民族卫生协会指出地方政府涉嫌袒护作假。

4月15日上午,农夫山泉通过微博警告《京华时报》“你跑不掉,也别想跑”,称信口开河的时代过去了,“农夫山泉产品标准不如自来水”这个问题必须给公众讲清楚。再次申明农夫山泉砷、镉、硒、硝酸盐和溴酸盐五项指标检测结果优于国标2—11倍。

4月16日,《京华时报》四度撰文称检测报告佐证农夫山泉不如自来水,称由上海某检测出具的检测报告显示其仍采用浙江地标,其中砷、镉、硒、溴酸盐的指标限值仍不及自来水标准。

4月16日下午,农夫山泉也发布声明四度回应《京华时报》,称137项内控指标的检测报告原本是企业机密、核心技术,但为了洗刷冤情不得不公布于众,《京华时报》根本不给农夫山泉辩白的机会。

农夫山泉“标准门”事件连续27天,67个版面,《京华时报》对农夫山泉报道堪称锲而不舍,在各界关注和讨论下,事件也持续发酵升级。

怎么样,通篇读下来感觉双方好像在争论农夫山泉的质量问题,如果是质量问题还不好说,找个第三方机构检测一下不就完了?但问题来了,检测的话按照哪一个标准?国标、地标、天然纯净水标准、天然矿泉水标准,当时没有国家天然饮用水标准,农夫山泉执行的浙江地标,恰恰浙江省的地标某些标准内容宽松于国家生活饮用水标准,生活饮用水就是我们常说的“自来水”!问题出来了吧,《京华时报》说农夫山泉不如自来水还是有一点说头的。

但先别忙于过早定论,咱们仔细分析一下事件双方的博弈焦点:农夫山泉到底比自来水好还是差?

小编卖个关子,先不谈好坏,咱先来个段子,再来分析一下这件事:

农夫山泉一直是个成绩优秀的孩子,虽然浙江省的及格线只有60分,全国统考及格线只有50分,但他每次都考90分。后来国家及格线提高到70分,浙江的及格线不变,这时北京的一孩子说,你们浙江的及格线比国家的及格线低很多,你是差生。农夫山泉很生气,断然决定不再去北京上学了。

事件导火索:水到底能不能喝?

水到底能不能喝,是消费者最关心的问题。

当时,农夫山泉在全国共有四个水源地,分别位于浙江千岛湖、湖北丹江口、广东万绿湖和吉林长白山。媒体实地调查行动的目的地,也是刚开始上文提到的问题产品的原产地——湖北丹江口市胡家岭。据当时报道:“调查结果令人十分震惊,在风景秀丽的丹江口水库背后,掩藏的是农夫山泉水源惊人的污染。在农夫山泉取水点周边水域岸上,遍是各种各样的生活垃圾,其中不乏大量疑似医用废弃药瓶,俨然“垃圾围城”之势,让人产生误入垃圾掩埋场的感觉。而农夫山泉用焚烧的方式来处理这些垃圾,其焚化后渗入水中对水质的影响不免令人担忧。然而,农夫山泉厂区人员却表示,生活垃圾对水质影响不大,犹如“米饭中的沙粒”。

“而污染,远不止“垃圾围城”记着发现取水点附近的水域遍布着许多当地渔民的养殖场,渔民对使用各种饲料毫不讳言,亦不否认饲料中的各种添加物可能造成的污染;此外,厂区附近甚至还有造船码头,其作业所需的各种金属和油漆亦对水质造成严重威胁;而农夫山泉自身亦违反规定偷偷的向库区排放废水。”

事件升级:广东产品采用浙江标准?

在广东水源地生产的水却执行浙江省的地方标准,同时浙江标准却明显低于广东标准,媒体更爆出农夫山泉作为唯一水企参与制定了这套标准。

我们先抛出一个疑问:农夫山泉是否存在逃避高标准嫌疑?

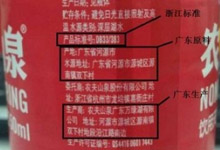

13年在原产地为广东省河源万绿湖的农夫山泉外包装上,显示的产品标准为《DB33/383》,为05年发布的浙江地方标准。农夫山泉广东区域的生产商为“农夫山泉广东万绿湖有限公司”,工商资料显示其注册地址位于广东省河源市。那么,广东省的企业在广东省存在相关产品标准的情况下,使用外省市的标准是否合乎相关规定呢?

根据2011年卫生部颁布的《食品安全地方标准管理办法》,食品生产经营者应当依照生产企业所在地的食品安全地方标准组织生产经营。广东对饮用天然水是有相应的地标的,为《DB44/116-2000》,并且早在2000年就已经颁布。也就是说农夫山泉的执行标准上确实违反《食品安全法》的规定,这个硬伤厂家需要认真检讨,但如果仅仅更换了包装上宣传的执行标准,这件事还好说,但小编通过对比不难发现,农夫山泉执行的浙江标准,远不及广东在13年前就已制定的天然水标准。在浙江标准中,菌落总数为≤50cfu/mL,而广东标准是≤20cfu/mL;在霉菌、酵母菌指标中,浙江为≤10cfu/mL,而广东为“不得检出”。

也就是说,农夫山泉执行的浙江05年标准大幅低于广东2000年的标准。

只有农夫山泉一家企业参与制定的标准让人生疑

值得一提的是,媒体爆出农夫山泉执行的浙江《DB33/383-2005》标准的起草单位仅有农夫山泉一家饮用水生产企业参与。据该标准显示,起草单位为浙江方圆检测集团股份有限公司、浙江省疾病预防控制中心、浙江公正检验中心有限公司、农夫山泉股份有限公司。而在广东“DB44/116-2000”标准中,一共有3家饮用水和饮料企业参与制定。

标准制定有企业参与天经地义,而且大企业更倾向于制定更严的标准,我们常说“一流企业做标准;二流企业做品牌;三流企业卖产品;四流企业做服务”,按常理标准应由行业的领先企业带头制定,但是只有一家企业参加的,其公正性就大打折扣,故浙江省出台的行业标准,被指存在向农夫山泉倾斜的嫌疑。这也是媒体痛批农夫山泉的重要材料。

在只有一家企业参加的情况下,制定出的这份《DB33/383-2005》浙江标准,不仅仅低于国标、广东标准,即使与浙江过去的标准相比,也放宽不少。《DB33/383-2005》为“DB33/383-2002”的替代品,在13年的标准中,成品水镉指标为≤0.01mg/L,而在2002年标准中,镉指标为≤0.005mg/L,现行标准比旧标准要放宽一倍。而在微生物检测方面,2002年标准中对成品水中的霉菌和酵母菌的检测要求为“不得检出”,而在2005年标准中,该要求被改为了“霉菌≤10cfu/ml,酵母≤10cfu/ml”。

事件爆发:采用地标而不采用国标?

《京华时报》2013年4月11日报道,记者查询发现,“《瓶(桶)装饮用水卫生标准》国家标准(GB19298-2003)是2003年制定的。但是,2008年1月17日和2008年9月28日,国家标准化委员会先后两次下发修改单,对该标准中的浊度、砷、镉、总α放射性标准进行修改,并增加了溴酸盐限量标准。据了解,砷、镉为公认的有害物质。修改之后,上述5项标准均比之前更加严格。”

也就是修改后的国标《瓶(桶)装饮用水卫生标准》高于浙江地标《浙江省瓶装饮用天然水》。

农夫山泉现执行的产品标准“DB33/383-2005瓶装饮用天然水”,产品外包装上写的执行标准都是如此。在2005年时,该标准由浙江质监局提出并协调制定。简单比对可知,农夫山泉执行的这一标准在有害物质砷、镉的限量方面,均宽松于2007年发布的国标GB5749《生活饮用水标准》。

如国标要求,砷、硒含量需小于(或等于)0.01mg/L,而浙江瓶装饮用天然水标准则为小于(或等于)0.05mg/L即可,放宽了四倍;而镉的限量,国标要求小于(或等于)0.005mg/L,浙江为小于(或等于)0.01mg/L,要求放宽了一倍。镉是湖南毒大米事件的“主角”,砷是剧毒物品砒霜的主要成分。

咱简单点说,也就是国标自来水标准高于浙江地标《浙江省瓶装饮用天然水》标准。

相比刚开始的导火索,农夫山泉含糊过去改改包装也就罢了,但这次《京华时报》直接说“农夫山泉还不如自来水!”则彻底掀起了全国的关于农夫山泉标准执行的轩然大波。《京华时报》发文称:“这么说,或许冤枉了农夫山泉:一则,与自来水相比较,农夫山泉确实“有点甜”;二则,目前也没有检测数据表明,农夫山泉的水质不如自来水。但这么说,却又没冤枉农夫山泉:因为他们执行的产品标准,竟然比自来水标准还宽松。”

确实《京华时报》说的还是有这么一点依据,浙江的天然饮用水标准,竟然比自来水国标还宽松,就实在是松得太离谱了。

那为什么农夫山泉不执行天然饮用水国标呢?

小编查询到当时2013年实际上国家没有制定天然饮用水标准,只有自来水标准,但偏偏这个自来水标准的某些指标要比浙江省天然饮用水标准高。这也是整个事件最大的矛盾所在,就是当时国家没有针对天然饮用水的标准。

按照地方标准生产的饮用水标准是不是意味着其产品品质也是低于国家标准吗?这倒并不一定。产品真正符不符合标准,最终是要看检测结果,而不是看其标签纸上的标识。

于是,这就出现了一个非常有趣的话题,执行的标准可能不如国标,但是产品的实际品质却优于国标。

农夫山泉在2012年也发布了企业标准,而按照《标准化法》的规定,在已有国家标准、行业标准、地方标准的情况下,企业自己制定的标准应严于上述三标准,是各项指标最高、最有个性化的标准。

咱接着看当时的这个农夫山泉,随着事件的升级,农夫山泉终于回应称自己实际执行的这个地标是行业中天然饮用水标准最高的,而且自己的企业标准同时也远高于地标。同时公示了许多检测结果,结果显示农夫山泉质量合格率在全国均为100%,部分指标优于地标2-10倍。公布的检测结果也明显高于国家自来水标准。

综上,虽然农夫山泉的饮用天然水需满足的最低质量标准有部分不如国家卫生标准,但是实际生产时强制执行了更高标准的国家卫生标准。

因此,说农夫山泉标准“不如自来水”显然有些言过其实。归根结底,这是一个标识问题和管理问题,而不是技术、卫生和质量问题。

事件后续:

2013年5月6日,北京市质监局介入调查,农夫山泉桶装水因标准问题停产

同日,农夫山泉在北京就产品标准问题召开新闻发布会,宣布已经向北京市第二中级人民法院提起诉讼,已正式起诉一直质疑其企业标准和产品质量的媒体《京华时报》,要求《京华时报》赔偿名誉权损失6000万元。

农夫山泉董事长钟睒睒指责北京“环境”问题,并表示将放弃北京10万用户市场。农夫山泉在北京有一个桶装水厂,只生产大桶水,在北京有十万消费者,2008年进入北京市场的五年中,没有出过任何质量事故。本次在北京的桶装水被下令关闭后,公司将不会在北京继续开工厂生产。钟睒睒称:“因为这样的环境是不可能让一个企业在这样的环境之下生产,员工们不能以正常的心智在自己的工作岗位上,农夫山泉的尊严比金钱更重要。”

对这件事的反思:企业与媒体的博弈

“标准之争”背后,折射出的是我国饮用水标准中,“一个水‘N’种标”乱象。事件的双方,一个以标准为矛,一个以标准为盾。

刚开始《京华时报》的“农夫山泉不如自来水”的文章犹如一块投入湖水的石头,一下子激起千层波浪,许多媒体和网民不仅高度关注,也纷纷参战,这一切当然都是对农夫山泉公关能力的严峻考验。然而,自以为家大业大的农夫山泉招架并不得法,不仅没有认真检讨自己的行为过失,向消费者认错,反而强词夺理甚至捎上竞争对手和行业协会一通乱打。结果问题搞大了,后果很严重,不但是犯了众怒,更惹得质疑、批评、斥责和评论纷至沓来。如果在事件的刚开始,农夫山泉就第一时间亮明自己的企业标准,证明产品质量优于国家标准多少多少,这不就很快能反驳《京华时报》的质疑吗,为何一拖再拖?所以小编感觉农夫山泉的危机公关能力和标准化管理能力亟待提升。

但对于《京华时报》,小编对其做法深表不满。如果媒体本意是希望指出企业不住之处,促进社会的和谐经济发展,这当然是好的,但另一方面小编在前文已提出“持续28天并以连续67个板块、76篇报道”,从这次《京华时报》连续大版面长时间对农夫山泉的报道来看,很明显是一次有预谋的攻击,一系列的极其不专业的报告。首先刚开始小编很赞同《京华时报》指出农夫山泉的标准管理不到位,但到后来小编甚至觉得撰稿人也没能分清国标与地标的区别,很明显的抹黑报道,纠缠于农夫山泉的标准问题,什么浙江省标准不如国标,为何不执行国标,严重混淆了概念。

其实,简简单单的一瓶水到底合不合格?到底安不安全?其实很简单,应该标准说了算。然而,媒体在指责这个问题的时候,拿出的是一套标准;企业在为自己辩白的时候,拿出的是一套标准;行业协会在做出种种举动的时候,呈现出的是另外一套标准。

这个事件同时暴露出国家在标准制定与执行的过程中存在着很大的问题。我们有《食品卫生法》、《产品质量法》、还有《标准化法》,相关部门都依照自己的职责不断发布自己的标准。标准现在是林林总总,不同的标准内容有的重复,交差,甚至矛盾,到底应该执行哪一套标准?标准纷繁芜杂的问题之一就是容易导致企业“适用混乱”,甚至避高就低。

所以,作为标准化学院的一名本科生,小编所思考的,也是标准化领域工作者所需面对的,如何通过这个事件,举一反三,联系实际,反思自己,不断总结工作中的经验教训,推进标准化管理工作体制机制的改革和创新,这才是我们应该从中汲取的有益食粮,这样做也才是我们的本分。(完)

麦斯达夫历来重视与各高校协作,推进产学研合作,吸纳高校优秀人才加入标准化队伍。麦斯达夫同时也欢迎各界专家学者来我司交流探讨,推进我国标准化事业向前发展。

Copyright 2018-2020 mystuff.com.cn All rights reserved

京ICP备18022289号

京公网安备 11010802031113号

技术支持:晨曦元创

京公网安备 11010802031113号

技术支持:晨曦元创